Une rentrée de classe ?

Tout regroupement de personnes occupé à remplir fidèlement une fonction précise au sein d’une Administration (qui obéit trop souvent à des règles et des méthodes considérées comme immuables), devrait assurément prêter, dans le cadre d’un établissement scolaire, plus ample attention, à la composition d’une classe. C’est ce manque d’acuité particulière qui allait donner, durant une année entière, de très nombreux fils à retordre à l’équipe administrative et pédagogique du collège public de Magenta. Pour nous, jeunes collégiens, qui avions déjà quelques années “de maison” dans ce collège relativement récent, avions d’emblée pris pleinement conscience de la profonde erreur commise par ceux qui avaient eu en charge de dresser la liste des élèves de ce qui deviendra très vite, la “terrible quatrième K”. En effet, en ce jour de rentrée scolaire de l’année 1983, et au fur et à mesure, de l’énoncé du nom de chaque élève, quelques sourires ironiques et complices et des regards pleins de malice s’échangeaient déjà entre les camarades. En nous dirigeant en une file encore sagement indienne vers la salle de classe où nous seraient donnés l’emploi du temps, les documents à remplir et toutes les formalités de rentrée à accomplir, nous appréciions encore plus l’énorme bévue en marche: nous étions 25 élèves dont une seule fille! Le surveillant général prenant sans doute, avec un léger retard, toute la vraie mesure de ce qui se profilait, exprima son appréhension par une phrase que tout un chacun, élèves, parents d’élèves, enseignants, personnels de surveillance et d’administration réunis dans la grande cour de récréation, eut tout le loisir d’entendre par le biais du mégaphone: “Et bien ça promet!” Sans aucun doute, les promesses allaient rapidement devenir des assurances. Notre classe était composée d’une demi-douzaine d’élèves redoublants, le reste par des élèves de cinquième accédant normalement au niveau supérieur. La grande majorité d’entre eux avaient choisi l’option “technologie”. Mais ce qui surprenait d’abord, c’était bien entendu la composition exclusivement masculine de la promotion. Trois jours après la rentrée, la seule représentante féminine de la classe, nous quitta, certainement inquiète et désabusée à la fois, par l’aventure qui se préparait. Elle s’appelait Valérie Donator. La seconde impression était le degré de maturité physique de certains de nos camarades auprès desquels, semble-t-il nous allions rapidement apprendre à être respectés. Grande taille, mue vocale déjà réalisée, maniant la répartie comme l’enseignant la craie, c’est-à-dire de manière presque quotidienne et quasi mécanique, en pleine “crise d’adolescence”, comme disent les pédiatres puis les parents dépassés par leur progéniture, nous avions une volonté farouche de nous affirmer en tant qu’individus et de révéler au grand jour la construction soutenue de notre personnalité, sans omettre d’ajouter à ce tableau, la formidable poussée d’hormones qui nous envahissait de toute part. L’année scolaire s’annonçait rude et les conflits avec l’autorité, nombreux et… prévisibles! Il y avait là parmi d’autres, Laurent Martinet, Franck Cacelli, Daniel Martaud, Jean-Marc Moulin, Arnaud Ravelli, Raymond Claivoyant, Pascal Cambo, Daniel Derrien, Yann Forest, Franck Laporte, Laurent Trémoussa, Laurent Certain, Richard Vittori, Gérald Ouchida, Laurent Bacon, Olivier Barbier, Mickaël Michel-Villaz. Ce groupe d’élèves était comme un instantané de la société calédonienne. A l’époque, la carte scolaire permettait au collège public de Magenta d’accueillir des élèves résidant dans les communes de Dumbéa et du Mont-Dore et provenant des quartiers de Pont-des-Français, Robinson, La Conception, Boulari jusqu’à La Coulée pour la première et de Koutio, Auteuil, Tonghoué et Yahoué pour la seconde. La sociologie a également imité la géographie avec encore une plus grande diversité de ses composantes. Des fils de fonctionnaires expatriés cotoient des fils de petits employés océaniens des entreprises de la place; le rejeton d’un entrepreneur vanuatais partage sa table avec celui d’un agent d’UTA originaire de la banlieue parisienne, l’adolescent d’un immigré martiniquais débarqué d’un navire des Messageries Maritimes en plein “Boom” emprunte des expressions imagées à un petit-fils d’italien venu participer à la construction du barrage de Yaté. Ainsi, la pluralité des visages, des coupes de cheveux, des éléments vestimentaires en passant par les traits de caractère et jusqu’à l’ordonnancement des mots de vocabulaire utilisés, traduisaient immanquablement ce singulier pluriel que l’Histoire du peuplement donne souvent aux univers insulaires. Notre classe ne pouvait échapper à cette règle qui a subi depuis cette époque de sérieuses remises en cause.

Le melting-pot calédonien, un singulier pluriel.

En effet, l’accroissement démographique de la population du Grand Nouméa et la densification de l’habitat ont eu raison des cartes scolaires. Les collèges publics sont sortis de terre au plus près des lieux de vie des familles réduisant par la même et de manière considérable les temps de trajet des bus de transport scolaire mais aussi des mélanges et des échanges inter-communautaires. La composition multiculturelle des établissements scolaires s’en est trouvée amoindrie notamment dans certains quartiers majoritairement européens voire métropolitains du sud de la capitale où la diversité, symbole incontestable de l’identité calédonienne, perd du terrain face à l’unité culturelle des élèves. Aujourd’hui, ce sont dans les collèges des banlieues périphériques du chef-lieu où la pluralité s’exprime le mieux. Là où la mixité sociale et culturelle des populations alentours est à l’image du pays. Cet état de fait accouche lentement d’une logique implacable: les enfants des familles favorisées majoritairement européens fréquenteront des collèges dont la réputation ne naîtra pas seulement de la qualité des enseignements mais surtout de la capacité à assurer une composition et un recrutement sélectifs, culturellement rassurant avec un soupçon de considération sécuritaire afin de garantir à leur progéniture un parcours placé sous le sceau de la réussite scolaire et bien évidemment sociale. Pour leur part, les enfants des familles majoritairement océaniennes, reléguées à la périphérie de la ville compte tenu de la flambée permanente des prix de l’immobilier et du niveau élevé du coût des loyers, confrontés à la précarité et au souci d’argent mensualisés de leurs parents, aperçoivent depuis la fenêtre de leur chambre, ces établissements scolaires qui leur promettent un travail et, sa cantine, l’assurance d’un repas chaud et équilibré. On y trouve toute la diversité portée par la multiplicité des origines et l’enrichissement du métissage. Sans hésitation, ces dans ces lieux là, que je préfère travailler. Car, ici, les élèves me surprennent toujours agréablement. Le socle sur lequel ils ancrent leurs fondations est un bon fond. Ils essayent pour la plupart de toujours donner ou offrir le meilleur de ce que leur court vécu, leur autorise. Ils ne sont pas méchants, juste joueurs. Ils ne sont pas paresseux, ils veulent juste qu’on leur confirme encore une fois, le secret du “pourquoi-travailler?”, du “pourquoi-apprendre?”. Ils ne sont pas désobéissants ou “tête dure”, ils sont comme la majorité des adolescents, frondeurs. Ils ne traînent pas des pieds pour aller en classe, ils sont juste rebelles et nonchalants. Depuis maintenant quinze ans, je suis passé derrière le miroir, derrière cette image que nous renvoyait nos enseignants. Ceux qui nous “faisaient cours” en collège. Je suis devenu enseignant en Histoire-Géographie-Education civique en raison tout simplement de la passion que je voue à la matière. J’aime l’Histoire autant que la Géographie. Je passerai des heures à observer les cartes d’un atlas, à suivre le trait des côtes, à calculer des distances entre deux villes, à rechercher les baies les plus profondes pour ancrer un navire pris dans une tempête imaginaire, à découvrir dans les reliefs les plus escarpés, les cols et les passages. J’ai même su à un moment, donner, presque automatiquement, le nom d’une capitale à la seule évocation d’un nom de pays avec parfois la date d’accession à l’indépendance. Je tenais des cahiers spécialisés avec les mentions des plus hauts sommets, des plus grandes mers, des plus vastes îles, des plus longs fleuves auxquelles s’ajoutaient, le noms des Etats composant telles fédérations indienne, australienne, brésilienne ou étatsunienne; la liste des départements français ou des länders allemands. Puis presque logiquement, la géographie renvoie à l’histoire, comme des parallèles qui en viennent à se confondre. Dresser la liste des différents régimes politiques de la France, amène à s’intéresser à telle ou telle période puis à un personnage en particulier. La volonté d’en savoir un peu plus, vous plonge dans les dictionnaires et les encyclopédies puis dans les biographies ou les études thématiques. L’accès à des sources d’archives dans tel ou tel domaine excite la volonté d’en savoir plus, toujours plus. La connaissance est sans doute la fille légitime de la curiosité. Avec quelques camarades du lycée, nous étions incollables et le fait de vouloir coller l’un de nous, de le mettre en difficulté, renchérissait les interrogations et intensifiait cette belle et franche émulation qui forge aussi la saine camaraderie. Aujourd’hui encore, il m’arrive parfois d’ouvrir à nouveau certains de ces cahiers et de replonger avec gourmandise dans leur contenu et les souvenirs qu’ils évoquent. La mémorisation des dates, des personnages ou des lieux me fait désormais défaut mais c’est toujours un plaisir à chaque fois renouvelé de voyager ainsi dans l’espace et dans le temps.

Le « bordélisme »

Nos enseignants se nommaient: Salavin en espagnol, Bouteille en mathématiques, Coqueugniot en anglais, Durand en dessin, Fort en musique, Claro en français, Roubio en technologie, Cuer en sciences physiques, Maillot en sciences naturelles, Coupey en éducation physique et sportive. Ils avaient une patience à toute épreuve. Et une volonté de pratiquer leur enseignement, qui avec le recul, mérite le respect. Car nous étions littéralement déchaînés, rebelles et hermétiques à toute forme d’Autorité. Nous étions les rois du chahut organisé, des bousculades provoquées et des actes d’incivilité minutieusement préparés comme des opérations-commandos. Toutes ces actions étaient menées par quelques leaders toujours très difficilement reconnaissables au cœur de l’action ou lors des interrogatoires menés par les surveillants. La loi du Silence était respectée à la lettre. Faute de coupables clairement identifiés, nous en étions quitte, jusqu’à la prochaine fois. Les nombreuses opérations que nous menions étaient grandement facilitées par l’esprit de corps qui animait notre classe. Aucune brèche et donc aucune prise n’apparaissait à la surface de notre monolithe. L’effet de groupe fonctionnait à plein. Nous pouvions poursuivre sans être inquiétés notre politique d’animation et de rebéllion que nous avions si bien dénommée: le “bordélisme”. Tout un programme. Un matin, où le respect de notre emploi du temps, avait placé dans nos sacs US transformés en gibecière, notre matériel de dessin: crayon à papier, tubes de gouaches, pochette de papiers Canson, nous n’avions rien trouver de mieux à faire, dès que résonna la sonnerie de 7h15, de badigeonner sans retenue les mains courantes en bois des cages d’escalier avec le contenu de nos minis tubes de peinture que nous pressions entre le pouce et l’index pour ne pas éveiller les soupçons. Le spectacle que nous laissions derrière nous était grandiose. Un contingent de “petits sixième” comme on les appelait, du fait de leur taille et de leur allure d’enfant, avait la main droite entièrement colorée par le mélange du cian, du jaune, du magenta, du noir ou du blanc qu’ils avaient mélangés en y glissant leurs menottes. Ils criaient leur dégoût et leur plainte. Nous nous tordions de rires. A un autre moment, sur le palier d’un étage, nous avions volontairement bloqué la marche des élèves afin de provoquer une immense cohue compacte, presque immobile, qui avait permis à une main inconnue, de briser d’un coup sec la petite vitre du boîtier de l’alarme incendie et d’appuyer sur le bouton-poussoir. Immédiatement, le bruit caractéristique du signal d’alerte fit naître l’émoi parmi les collégiens et toute la communauté se dirigea dans une pagaille indescriptible dans la cour, aux pieds des immeubles, sans qu’aucune consigne d’évacuation ne soit réellement respectée. Nous avions, cette fois-ci, accédé à un niveau supérieur encore jamais atteint, dans notre politique. Une enquête interne relativement rapide mena des membres de l’Inquisition vers notre classe. En effet, la Quatrième K ayant cours de français dans la salle la plus proche de la borne brisée, il n’en fallait pas moins pour recevoir la visite du surveillant général. Celui-ci, nous fit nous asseoir et avec l’autorisation préalable de l’enseignant, il nous parla de l’incident qui venait de survenir. Pour nous expliquer la gravité du geste commis, alors qu’aucun indice culpabilisant ne permettait de nous accuser collectivement et encore moins individuellement, le chef des surveillants entonna un hymne au respect du matériel public en concluant son monologue par la narration de l’histoire de Pierre et le loup… En notre for intérieur, cette attitude inadéquate prouva que nous avions encore gagné sur l’Autorité qui en venait maintenant à nous réciter des berceuses pour tenter de nous faire réagir. Un discours ferme voire menaçant proportionnel à l’acte inconsidéré aurait eu plus d’impact. Nous étions présentement confortés par la faiblesse du représentant de l’Autorité alors que l’évaluation puis le respect de la force de l’adversaire était notre premier critère.

Des chahuts d’anthologie.

Une autre scène se déroula dans la salle de musique. Madame Fort, pianiste chevronnée, formée au Conservatoire de Strasbourg, ayant une grande maîtrise de la musique classique avait entrepris, pourquoi pas, de nous faire chanter. Elle avait choisi pour nous, une chanson d’origine russe intitulée «Kalinka» et une manière singulière d’apprécier notre organe vocal, le canon. Comment avait-elle pu ne pas se douter de ce qui allait tout naturellement, presque instinctivement, arriver? La classe fut difficilement divisée en quatre groupes de six élèves. Etre séparés nous était pénible. De plus, la dernière heure de la journée du vendredi n’était pas propice à ce genre d’exercice. Nous étions particulièrement excités. Enfin, pour couronner le tout, elle nous plaça un à un, de manière énergique, en fonction des tonalités de voix établie en début d’année, debout, derrière le piano droit. Ce qui devait arriver, arriva. A l’image des tâches d’huiles à la surface d’un liquide, les camarades se rapprochèrent jusqu’à se confondre en une mêlée de potaches survoltés. La classe était à nouveau réunie. Le plus grand chahut auquel il m’ait été offert d’assister, commença. Madame Fort débuta par une mélodieuse introduction. Nous étions dans les starting-block. Puis, elle chanta seule le premier couplet. Nous étions prêt à mordre. Et enfin, elle nous invita à délivrer les paroles de la chanson et en particulier le refrain: « Ka ka ka linka, ka ka ka ka kalink », etc. Cette chanson qui sentait bon le bortch et l’intérieur de l’isba en bois de Boris et Natacha apprise en camp scout, sonnait pour nous comme un cri de ralliement. La première syllabe renvoyait à la lettre emblématique de notre classe. Sa double prononciation dans le refrain entraînait la projection immédiate dans nos subconscients, d’un gros tas de matière fécale, ce qui ne pouvait pas nous laisser indifférents. En ajoutant à cela, ceux qui chantaient vraiment faux, ceux qui faisaient exprès de chanter faux, ceux qui confondaient chanter en canon et tirer à boulets rouges, ceux dont les voix étaient en pleine mue, ceux qui étaient en nage à l’issue d’une récré endiablée, ceux qui riaient à gorge déployée, ceux qui en profitaient pour lancer des cris de guerre, ceux qui vociféraient des grossièretés ou des insanités, ceux qui tambourinaient avec leurs grosses mains sur le haut du piano ou encore ceux qui avaient volontairement ôté le système de frein des roulettes de l’instrument espérant que la troupe déchaînée allait bien finir par le faire bouger en direction de l’enseignante: ce quart d’heure fût épique mais provoqua l’inévitable colère de Madame Fort qui nous annonça dans une salle redevenue globalement silencieuse, hormis les gloussements finissants de quelques fous-rires incontrôlables, qu’on ne l’y reprendrait plus et que les cours de musique se borneraient désormais à gratter des pages et des pages de textes bien fades. L’expérience du chant choral était pour notre classe, définitivement terminée. La sonnerie de 16h30 délivra mutuellement les élèves et l’enseignante et pour fêter la fin de la semaine, quelques irréductibles hurlèrent dans la cage d’escalier le fameux refrain… Le “bordélisme” avait son hymne. Mais la plupart des aventures que nous dirigions étaient le fruit de petits groupes issus de la classe, renforçant notre réputation et une forme de prestige, certes relatives, que nous usions à dessein: notre collège était devenu au fil des semaines notre territoire où nous régnions en maître. Même les élèves de troisième s’effaçaient devant notre audace et notre fureur de rire. Ils étaient surtout préoccupés par leur passage en seconde. Pour les autres classes, l’allégeance à notre groupe était une réalité. Lorsque nous arrivions pour nous asseoir, les places se vidaient. A la cantine, les tables se dépeuplaient. Les élèves s’écartaient devant le cheminement de notre bande. Nous étions respectés. De le savoir, cela nous suffisait amplement. Au cours de l’année scolaire, nous développions plusieurs animations et avions lancé plusieurs modes. Ce fut le cas des pistolets à eau, des grains de riz propulsés par des sarbacanes dont le cylindre était un tube de stylo Bic, des arbalettes artisanales confectionnées grâce à la tension d’un élastique entre le pouce et l’index qui projetaient des morceaux de papiers roulés et pliés à plusieurs mètres, des séances de “shampooing” qui consistaient à attraper un camarade, à le maintenir avec force et à lui frotter le cuir chevelu avec le poing, ou encore “l’emprisonnement” temporaire d’un élève lambda, attrapé au hasard, que nous bloquions dans les toilettes. Sans compter les cataplasmes de papier longuement mâché projetés au plafond des salles de classe, les graffitis pornographiques, les gravures insultantes sur les tables, les concours de dessins de phallus en érection sur les rares pages blanches des encyclopédies du CDI, ou encore les pleines poignées de graviers que nous lancions en l’air avant d’assister à leur chute, façon shrepnel, sur les groupes d’innocents élèves. Enfin, la bêtise n’ayant rarement de limites que celle de l’imagination, un des nôtres avait distribué lors d’une récréation, de petits sachets de papier soigneusement pliés aux extrémités, contenant de la farine et qu’il faisait passer pour de la cocaïne. Il obtint un effet immédiat : débarquement d’un car de policiers, fouille de sacs, convocation des parents, presse alertée, Vice-Rectorat en émoi et Administration en ébullition. C’était une plaisanterie, certes de mauvais goût, mais une plaisanterie avant tout. A cela, il convient d’ajouter quelques épisodes d’anthologie dont le but consistait d’abord et avant tout à rire, à nous tordre de rire. Les deux salles de dessin, matière aujourd’hui dénommée “Arts plastiques”, étaient situées au deuxième étage du bâtiment qui accueillaient également les salles de musique. Monsieur Durand, notre enseignant, bonhomme tranquille à la chevelure grise qui nous avait immédiatement surpris dès la première heure avec sa boucle d’oreille nous proposa, grâce à la technique du collage, de laisser divaguer notre adolescente imagination. Pour ce faire, nous devions récupérer puis apporter des dizaines de vieux magazines ou hebdomadaires édités sur papier glacé, dans lesquels nous traquions les publicités, les photographies d’objets, les personnages sous toutes les formes pour les découper avec minutie et les stocker en attendant la réalisation de notre travail. Il s’agissait à partir d’éléments épars de réaliser un ensemble cohérent et sensé. Un délai de trois semaines nous avait été accordé. A chaque séance, chacun de nous ramenait des pochons remplis de magazines, si bien que des piles de papiers, de journaux largement découpés s’amoncelaient au fond de la classe, près des deux dernières fenêtres de la façade donnant sur la cour de récréation. Un jour en fin d’après-midi, horaire propice à l’échauffement des esprits et au mûrissement des pires scénarios, nous étions occupés mon camarade Franck et moi, sur injonction de l’enseignant, à mettre de l’ordre dans le mètre cube de magazines quand nous nous rendîmes compte que trois élèves punis étaient occupés eux, à ramasser les saletés dans la cour. Ni une, ni deux, la bêtise jaillit de notre cortex à l’image d’une source d’eau trop longtemps comprimée. Nous ouvrîmes la fenêtre et avec une énergie débordante, nous lançâmes depuis notre repaire, des centaines de pages de journaux et de magazines qui tombèrent sur nos victimes en une superbe pluie de papier du plus bel effet. Le sol goudronné de la cour avait littéralement disparu sous un véritable tapis de feuilles. Nous étions hilares jusqu’aux larmes. Le trio d’infortune était désemparé et resta coi devant le spectacle et l’étendue de la tâche qu’il leur restait à accomplir. Vers le milieu de l’année, un truc stupide nous arriva de l’extérieur et nous, les élèves de quatrième K, fûmes bien évidemment les vecteurs les plus impliqués dans sa diffusion. J’emploie à bon escient le qualificatif de “truc” car je ne sais toujours pas quel mot lui serait le plus approprié. Ce “jeu”, sans dénomination déposée ou réelle, avait pour objet de toucher un camarade en lui disant “masse” puis immédiatement après, de porter un doigt sur l’une des ailes de son nez en signe d’immunité. Le pestiféré devait alors trouver une autre proie et ainsi de suite. On ne savait pas quand et par qui le jeu avait démarré ni quand il s’arrêterait. Après quelques jours d’essai, la formule semblait plaire au peuple collégien, pour preuve, la vitesse de propagation du mot-clé et les attitudes caractéristiques des élèves qui avaient tous un doigt sur le nez. Être “masse” était considéré comme l’humiliation suprême surtout que la macule vous collait à la peau. Pendant de longues minutes, vous étiez la risée de tout le collège et la cible des quolibets et des moqueries, jusqu’à ce que vous reportiez l’anathème sur un camarade imprudent ou que vous effleuriez volontairement le corps sacré d’un enseignant marchant résolument vers la salle des professeurs. J’ai vu de mes yeux vus, plusieurs centaines d’élèves, le doigt sur le nez, pendant des heures entières, dans les couloirs, les salles de classe, la cour de récréation où les « joueurs » ne baissaient quasiment pas leur garde. Certains rentraient chez eux, prenaient le bus ou poussaient leur plateau-repas sur le rail métallique de la cantine dans cette position. C’était un jeu total. Tout le monde semblait contraint d’y participer, sans limite dans le temps, ni dans l’espace. Vu l’engouement suscité, nous étions fiers d’être les promoteurs de ce “jeu”. Puis comme toutes les modes, l’usure puis la prise de conscience de la stupidité ou de l’incongruité du phénomène, recouvrèrent définitivement notre plage ludique. Mais là encore que d’éclats de rire et de franches rigolades.

Epilogue.

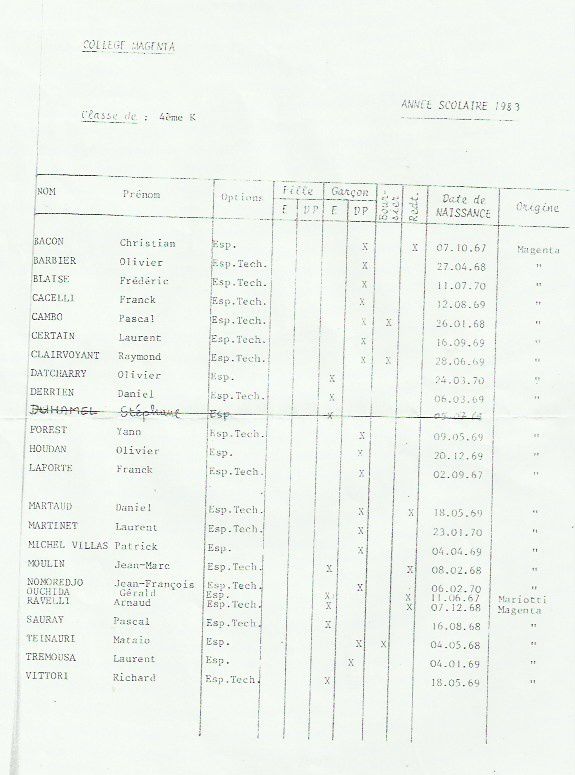

Ainsi, défila, l’année scolaire 1983. Une période bénie où nous tirions les dernières salves de notre enfance. Pour franchir la passerelle invisible entre le monde de l’innocence et celui de l’adolescence, nous n’avions choisi d’autre éclairage rassurant que celui du rire et de l’existence en groupe, à l’ombre duquel notre personnalité germait. Les trois conseils de classe de l’année concluaient tous à l’exceptionnelle densité d’élèves perturbateurs sans qu’il lui soit opposée des éléments travailleurs motivés par leur réussite scolaire. La dernière réunion de l’équipe pédagogique prononça, pour un grand nombre d’entre nous, une sentence à peine redoutée, celle de la “vie active”. Elle signifiait l’arrêt définitif de l’expérience scolaire. Un groupe d’adultes qualifiés avait décidé à notre place, de modifier la barre de notre propre navire, grâce à de pseudo-critères pédagogiques dont le socle reposait sur de fausses assurances. Une note sur 20 pouvait-elle être la véritable mesure de la personne humaine et le relevé exhaustif de son potentiel? Pour beaucoup, la vie active allait nous offrir notre plus belle revanche, celle de la réussite professionnelle pour quelques uns, de la réussite sociale pour d’autres et de l’intégration au monde pour tous. Que reste-t-il aujourd’hui de la quatrième K et de l’année scolaire 1983? Une densité de souvenirs intacts. Les visages, les situations, les images jusqu’aux bruits même sont à jamais figés dans nos mémoires. N’ayant jamais mésestimé Chronos et son efficace travail de sape, je puis affirmer, pour en avoir souvent discuté avec d’anciens camarades, que cette période là, est restée comme une parenthèse unique dans nos parcours scolaires respectifs et comme une représentation idéalisée de la confraternité qui peut exister au sein d’un groupe constitué. Il m’est arrivé dernièrement d’en discuter de manière totalement fortuite avec deux anciennes élèves du collège de Magenta dont leurs enfants sont aujourd’hui mes élèves. Elles en gardent des souvenirs d’une incroyable fraîcheur qui égayent encore leur regard et provoquent des sourires complices. Matériellement, il reste peu de chose: une liste d’ élèves dressée par l’Administration, certainement distribuée lors d’un conseil de classe et conservée par mon père, alors représentant des parents d’élèves. Pas une seule photo de classe, ou de celle que l’on fait lors des sorties de fin d’année au bord d’une rivière ou sur l’îlot Signal ou Amédée. Pas grand chose donc, mais dans nos esprits, tout est encore là, bien présent presque vivant. Ce doit être ça la "nostalmagie"...

/image%2F0503145%2F20170623%2Fob_9c7a29_dsc00773.JPG)